私たちは自分の「態度」が「行動」を導くと考えます。しかし「行動」が「態度」を導くこともあります。他人の行動を見て、その人の態度を知るように、自分の行動を見て、自分の態度を知ることがあるのです。今回は、その他様々な「態度」と「行動」の関係を紹介します。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

私たちは、自分自身についてよく知っていることもあれば、あまり知らないこともあります。他の誰もが気付いているのに、自分では全く気付いていないこともあります。さらには、自分自身のことを間違って理解していて、周囲の人たちの理解の方が正しいこともあります。みなさんにも心覚えがあるでしょう。

また、その人の態度が周囲の人たちにどんな影響を及ぼしているか、まったく理解していない人に出会った経験もあるでしょう。

例えば、ある人は自分のことを次のように認識しています。

■ ①友好的、②親切、③礼儀正しい、④知的、⑤才能がある、⑥魅力的、⑦精力的

しかし、周囲の人たちは、その人を次のように認識しているかもしれません。

■ ①気分屋、②えこひいき、③迎合的、④傲慢、⑤変人、⑥図々しい、⑦自分勝手

なぜそのような認識の違いが生まれるのでしょうか?

今回は、自己知覚理論(self-perception theory)と呼ばれる理論を紹介したいと思いますが、その前に、その理解を助けるための説明から始めましょう。

~ ~ ~ ~ ~

自己認識と他者認識

職場にジャックとアリスという 2 人の同僚がいるとします。ジャックは、自分自身をとても内向的な人間だと考えています。これを自己認識(self-perception)と言います。

アリスはジャックをやや内向的だと考えています。これを他者認識(other-perception)と言います。

なお、ジャックは、アリスが自分のことを外交的でも内向的でもなく平均的な人間だと考えているだろうと思っています。これをメタ認識(meta-perception)と言います。(1)

私たちが自分自身をどう認識しているか(自己認識)と、他人が自分をどう認識しているか(他者認識)は違います。

なぜでしょうか?

その原因を研究したものに「Self–Other Knowledge Asymmetry (SOKA) Model:自己と他者の認識非対称性モデル」があります。この研究によって、次のことが分かりました。(2)

① 自分の内面に関わるもので、かつ自己評価には関わっていない場合は、他人よりも自分の方が自分自身を正確に理解する傾向がある

② 自分の外面的なもの、つまり他人から観察できるもので、かつ自己評価に関わっていない場合は、自分よりも他人の方が自分を正確に理解する傾向がある

③ 自分の内面に関わるもので、かつそれが自己評価に影響する場合は、自分よりも他人の方がはるかに正確に理解する傾向がある

世界を見る時、私たちは明晰かつ冷静な目で見ていると考えています。そして、自分自身に対しても同じように明晰で冷静な目で見ていると信じています。

しかし、実際はそうではありません。以前の記事でも、上の②のケースのように、他人の外面的な行動はよく見えるが、自分の外面的な行動はあまり見えないと説明しました(これを行為者・観察者バイアスと言います)。

上の①のケースのように、私たちは、自分の評価や価値、自尊心などに影響しない内面的な特性に関しては、わりと正確に自分自身を判断できます。

例えば、自分の体調や具合が悪かったり、どこかが痛かったりすれば、他人よりも自分がよく分かりますね。むしろ他人からはよく分かりません。

悲しい、つらい、心配、疲れている、楽しいといった感情も自分の方が他人よりも正確に理解します。パンよりごはんが好きだ、芦田愛菜より橋本環奈が好きだ、なども他の誰よりも自分が一番よく知っています。

これらは、単に自分の状態や嗜好を表しているだけのもので、自己評価とは関係ありません。

ただし、上の③のケースのように自己評価が関わってくるとそうはいきません。

私たちは自分が大切にしている資質や特性に関しては、他人が自分をどう評価するかをとても気にするからです。他人から低く評価されることを嫌い、高く評価されることを望むからです。

自己評価が関わると自分を正しく見られなくなるのは、プライドやエゴ、自尊心、バイアスが関係しています。

自分にとって大切な価値観や自己のアイデンティティに関わるほど、自己イメージに捉われて、自分を客観的に見られなくなるからです。しかし、そのプライドやエゴが行動や態度に現れてしまい、他人からはその裏に隠れた心情まで見抜かれています。

自分の弱みは認めたくない一方で、他人にはその弱点が良く見えます。

なぜ他人の方が自分を正確に理解できるのか、それはあなたが自分に対して持っているエゴやプライドを他人は持っていないためです。そのため、バイアスがなく、フィルターをかけることなく、客観的に見ることができるためです。

~ ~ ~ ~ ~

自己知覚理論(self-perception theory)

自己知覚理論(SPT)は、コーネル大学の社会心理学者であり名誉教授のダリル・ベム(Daryl Bem, 1938 -)が紹介した態度形成の理論です。

これは「人は、自分の心の中の手がかりが弱かったり、どう解釈していいか分からないような曖昧な場合、他人の行動から他人を知るように、自分の行動から自分の態度や心情やその他の心の状態を知ることがある」という理論です。(3)

態度には、好き嫌いなどの信条のように、比較的容易に自分で認知できるものもあれば、心の奥底に潜んでいて自分でもほとんど認知できないようなものもあります。

しかし、私たちは内面から自分を知ることができない場合、自分の行動を見ることによって、自分自身を知ることがあるのです。

つまり、自己知覚理論は、自分の行動を客観的に見ることで、自分が知らなかった自分を知ることができる、自己意識を広げたり高められることを示す理論でもあります。

先ほど紹介した「自己と他者の認識非対称性モデル(SOKAモデル)」の3つのパターンと比較してみてください。

自己知覚理論は、その3つのパターンのどれにも当てはまらない第4のパターンのようにも見受けられるでしょう。そして、行動から態度を知ること、行動が態度を変えることは実はよくあることなのです。

~ ~ ~ ~ ~

態度が行動を導く

私たちは、一般的に、自分の考えや態度(attitude)が行動(behavior)を決める、態度が行動に影響を与える、あるいは行動を導くと考えます。

つまり、「態度 ➡ 行動」の一方向の関係です。

その逆の行動が態度を変えるというのは、本質的に直感に反するものです。

例えば、私たちは次のような「態度 ➡ 行動」の例をいくつも思い浮かべることができます。

- 健康を気にするから(態度)、運動する(行動)

- 野球が好きだから(態度)、試合を見に行く(行動)

- 楽しいから(態度)、笑う(行動)

- 規律があるから(態度)、時間通りに行く(行動)

- 面倒くさいから(態度)、何もしない(行動)

みなさんも自分の行動を振り返ってみれば、同様の例がいくつも思い浮かぶでしょう。

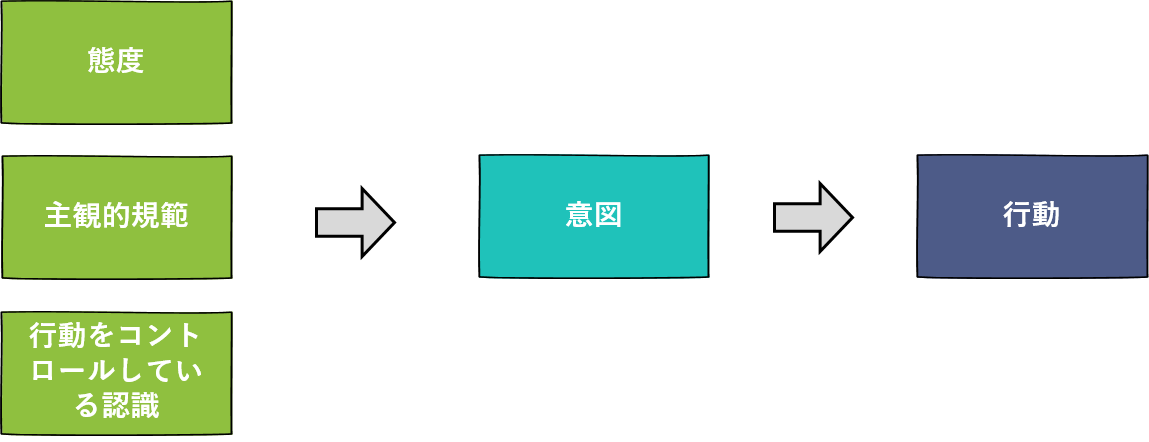

以前本サイトで紹介した計画的行動理論(Theory of Planned Behavior)や、態度・行動プロセスモデル(Attitude-to-Behavior Process Model)も、態度が行動に影響を及ぼすという前提に立ったモデルです。

図:計画的行動理論(Theory of Planned Behavior)

~ ~ ~ ~ ~

行動が態度を導く

しかし、逆に行動が態度に影響を及ぼすことがあります。

つまり、「行動 ➡ 態度」の関係です。

例えば、誰かから何かするようにお願いされたとします。最初はかたくなに拒否します。しかし、それが大したことでは無く手間がかからないような場合は、軽く引き受けてしまうことがあります。

その後、また同じようなことをお願いされます。何回も繰り返して引き受けるうちに、態度が変わり、最初は断固拒否していたような大きな依頼まで引き受けるようになってしまうことがあります。

これはフット・イン・ザ・ドア・テクニック(Foot-in-the-door technique)または一貫性の原理と呼ばれ、マーケティングや営業にも応用されています。

訪問販売員にとって、訪問先のお宅の玄関のドアに片足でも挟んで話をすることができれば販売員の勝ちです。最初は不審に思われても、話を続けるうちに最終的に何かを買ってもらう所までつなげたり、さらに次の訪問に続けて、より大きな買い物をしてもらえる原理です。

同様の例として、子どもが母親から近所のスーパーに買い物のおつかいをお願いされたとします(今では子どもがおつかいに行くことはあまりないかもしれませんが)。

子どもは最初は嫌々引き受けたかもしれませんが、何回も繰り返して買い物に行くうちに、おつかいに行くという行動から、何かの意味や価値を見出し、おつかいに対する態度や考え方を変えるかもしれません。

紛争地帯では、テロリストによって幼少期に意味も分からず引きずり込まれ、戦闘に駆り出された子どもたちが、次第に自分のアイデンティティをテログループに重ねていくかもしれません。

行動が態度に影響を及ぼすのは、子どもだけでなく大人にも起こります。

何の思い入れもなく入社した会社の、何の思い入れもないつまらない仕事を繰り返しこなしていく内に、その仕事の面白さに徐々に気が付いていき、自分のアイデンティティそのものにさえなることがあります。つまり何かを継続して行っていくうちに、それが好きになることがあります。

また、会社の中で、課長、部長と昇進していき、その役割を演じているうちに、そのポジションが自分の態度や考え方を変えていくことがあります。

みなさんはイケア効果(IKEA effect)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

イケアで買った家具は自分で組み立てなければなりませんね。しかし、自分で組み立てることで(行動)、組み立てた商品に特別な価値を植え付ける(態度)のです。

先ほど挙げた例では、次のように関係が逆転します。

- 運動するようになったら(行動)、健康を気にするようになった(態度)

- 試合を何度も見に行ったら(行動)、野球が好きになった(態度)

- 良く笑うようにしたら(行動)、楽しく感じられるようになった(態度)

- 時間通りに行くうちに(行動)、規律を重んじるようになった(態度)

唐突で恐縮ですが、私は日曜日のお昼に放送している日本テレビの「超無敵クラス」を見るのが好きです(笑)。(追記:番組が終わってしまったのが残念です。)

その中で高校生の男女が、人気美容師に髪を切ってもらって、イメチェンして翌日登校してクラスメイトをびっくりさせるというコーナーがあります。そのコーナーの中で、髪型が変わるだけで、雰囲気だけでなく態度まで変わる学生もいますが、これも行動が態度に影響する一例でしょう。

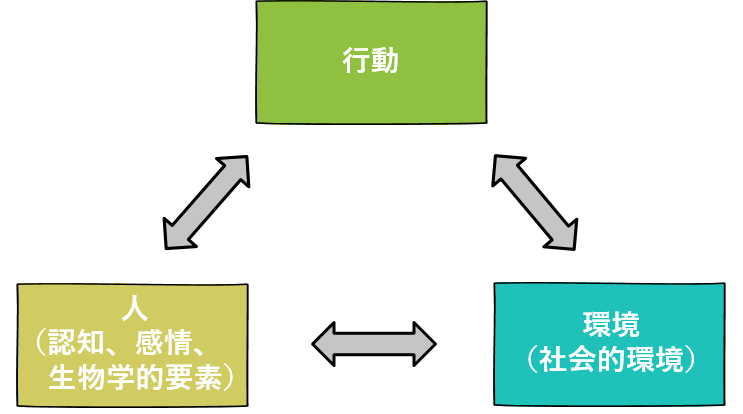

以前、著名な心理学者であるアルバート・バンデューラ(Albert Bandura, 1925 -2021)の相互決定論(Reciprocal Determinism)を紹介しました。

相互決定論は、「人(認知、感情、生物学的要素)、環境(社会的環境)、行動は、それぞれ相互に影響を及ぼし合う」というものです。それ以前のモデルの多くが、人や環境が行動に影響するという一方向の関係だったのに対して、行動が態度に影響を与えるのみではなく、周囲の環境も含めてこれら3つの要素が双方向に影響し合うというのが画期的な理論でした。

つまり、私たちの行動は、自分の態度を変えるのみでなく、他人の態度をも変える力を持つのです。

図:相互決定論(Reciprocal Determinism)

~ ~ ~ ~ ~

行動と態度は相関しない

そもそも態度と行動は必ずしも相関しないという理論もあります。(4)

「態度」という言葉は、とても広い概念を含む可能性がある言葉です。

例えば「私は自民党を支持します」という態度を取っている人でも、「総じて自民党がやることは支持するが、△△と□□については支持しない」というような人が一般的で、自民党がおこなう全てを支持すると言う人はまれでしょう。

つまり、「態度」と「行動」がそれぞれ広い範囲を含む場合は、総論としては態度と行動がおおむね一致するものの、各論になると相反することがあるのです。

「態度」と「行動」の範囲のバランスがとれていれば、一致する傾向があります。しかし、どちらかが他方に比べ極端に狭義である場合は、相反する可能性が高くなります。

また、私たちは特定の社会の中で生活しており、個人的には自分の態度に沿った行動を取りたくても、社会的制約や、周囲からの圧力によって、不本意ながら自分の態度とは異なる行動を取らざるを得ない場合がほとんどです。

ほんとは休みの日は家でゆっくりしていたいのに(態度)、いつも家族とお出かけしてへとへと(行動)、なんてお父さんもいるでしょう。仕事に関して言えば、自分の態度と仕事上の行動が一致することがほとんどない人も多いのではないでしょうか。

私たちは多くの人たちで構成される社会の一員に過ぎません。大きな社会の中にも、家族、親戚、仲間、学校、会社といった数多くの小さな社会が存在します。

私たちはそれらすべてに影響されていて、行動を拘束されるのです。

それどころか、知らぬ間にそこにいる人たちの態度を身に付けてしまうこともあります。これを内面化:internalizationと言います。私たちに社会や文化が及ぼす影響は自分が想像するよりもはるかに大きいのです。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

え~、今回は自己知覚理論について説明しようとして書き始めたのですが、振り返ってみると、若干触れただけで、「態度」と「行動」との関係の説明が主になってしまいました(汗)。

態度と行動の関係に関しては、ここでは紹介しきれないほどの様々な関係があり、様々な理論も存在します。

自己知覚理論に関して言えば、その様々な理論のひとつであり、「自分の心がはっきりしていなかったり、どう解釈していいか分からないような場合は、他人の行動を見てその人を知るように、自分の行動から自分の態度やその他の心の状態を知ることがある」と理解してください。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Anita de Vries,Vera M. A. Broks,Wim Bloemers, Jeroen Kuntze,Reinout E. de Vries, “Self-, other-, and meta-perceptions of personality: Relations with burnout symptoms and eudaimonic workplace well-being“, PLoS One. 2022 Jul 28;17(7):e0272095.

(2) Simine Vazire, “Who knows what about a person? The self–other knowledge asymmetry (SOKA) model“, Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 281–300., 2010.

(3) Daryl J. Bem, “self-perception theory”, In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social psychology, Vol. 6, 1-62. New York: Academic Press., 1972.

(4) Fazio, R. H., Roskos-Ewoldsen, “Acting as We Feel: When and How Attitudes Guide Behavior”, In T. C. Brock & M. C. Green (Eds.), Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed., pp. 41–62). Sage Publications, Inc., 2005.