他人の高いパフォーマンスに接すると、私たちは勇気づけられて自分も頑張ろうと思うこともあれば、逆に、その人と比較して自信を失ってしまうこともあります。これには、その人と自分の関係性と、そのパフォーマンスが自分自身にとってどの位大切なのかが影響しています。

~ ~ ~ ~ ~

自己評価維持(SEM : Self-evaluation maintenance)(1)(2)

今回は、前回紹介した社会的比較理論(Social Comparison Theory)をさらに深堀りして、その社会的比較理論に基づいた理論の1つとして取り扱われることが多い、自己評価維持理論(Self-evaluation maintenance theory)を紹介します。なお、この理論は、自己評価維持モデル(Self-evaluation maintenance model)と呼ばれることもあります。

自己評価維持(SEM)は、ジョージア大学心理学特別名誉研究教授である社会心理学者のエイブラハム・テッサー(Abraham Tesser, 1941 -)が1988年に発表した理論(モデル)で、次の2つの前提をとります。

(a) 人は自分の評価(自己評価)を維持したり、高めたりするような行動をとる

(b) その自己評価は、他人との関係によって大きく影響される

つまり、自己評価維持(SEM)は、自分自身に対する評価と自分の行動が、他人にどう影響されるかを示すモデルです。

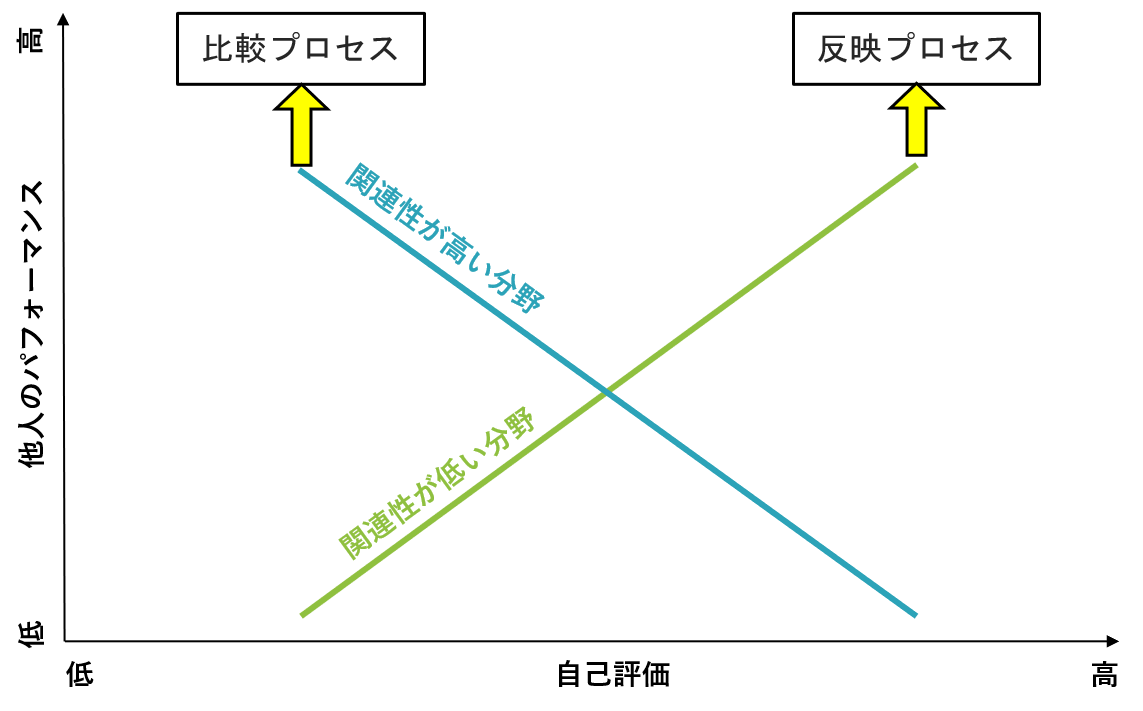

この理論によれば、他人の高い実力やパフォーマンスに接したとき、私たちは「比較プロセス(comparison process)」か「反映プロセス(reflection process)」のいずれかの反応を取ります。

「比較プロセス」とは、自分と他人のパフォーマンスを比較するプロセスで、「反映プロセス」とは、その人のパフォーマンスを見習って自分に反映したり共有するプロセスです。

そして、この2つのプロセスのどちらを取るかは、次の3つの要素に影響されます。

① 他人のパフォーマンス(other’s performance)

② その人と自分との心理的な近さ、親密さ(relationship closeness)

③ その人のパフォーマンスと自分との関連性、類似性(relevance, similarity)

これらの3つの要素は、私たちの自己評価と自尊心にさまざまな心理的な力を及ぼします。

例えば、心理的に親しい人のパフォーマンスに接したとき、そのパフォーマンスと自分との間に関連性があるかないかは、自己評価に正反対の影響を与えます。

下のグラフは、その原則を示したものです。

自分にあまり関係のない、自分との関連性が低い分野で、友人や親戚などの親しい人が高いパフォーマンスを上げると、相手の成功や喜びをすなおに分かち合うことができ、自分自身の評価も高めることができます(反映プロセス)。

しかし、自分の得意分野など、自分との関連性が高い分野で、親しい相手がパフォーマンスを上げると、その人と自分を比較してしまい(比較プロセス)、パフォーマンスが低い自分の評価を下げてしまいます。

つまり、心理的に近しい他人のパフォーマンスが高い場合、そのパフォーマンスが自分にとって重要な事柄であれば、肯定的に受けとめることができず、ネガティブな比較プロセスが発生し、逆に、自分にとってさほど重要でなければ、自分の中にポジティブに反映できるのです。

繰り返しますが、心理的に親しい人のパフォーマンスに接して、反映プロセスがおきるか比較プロセスがおきるかは、その関連性によって決まります。関連性が高ければ比較に走り、関連性が低ければ反映に走るのです。

図:自己評価維持で、心理的に近しい他人のパフォーマンスが自己評価に与える影響

,retrieved and modified from (3)

~ ~ ~ ~ ~

自己評価維持の具体的な例

いくつか具体的な例をあげて説明しましょう。

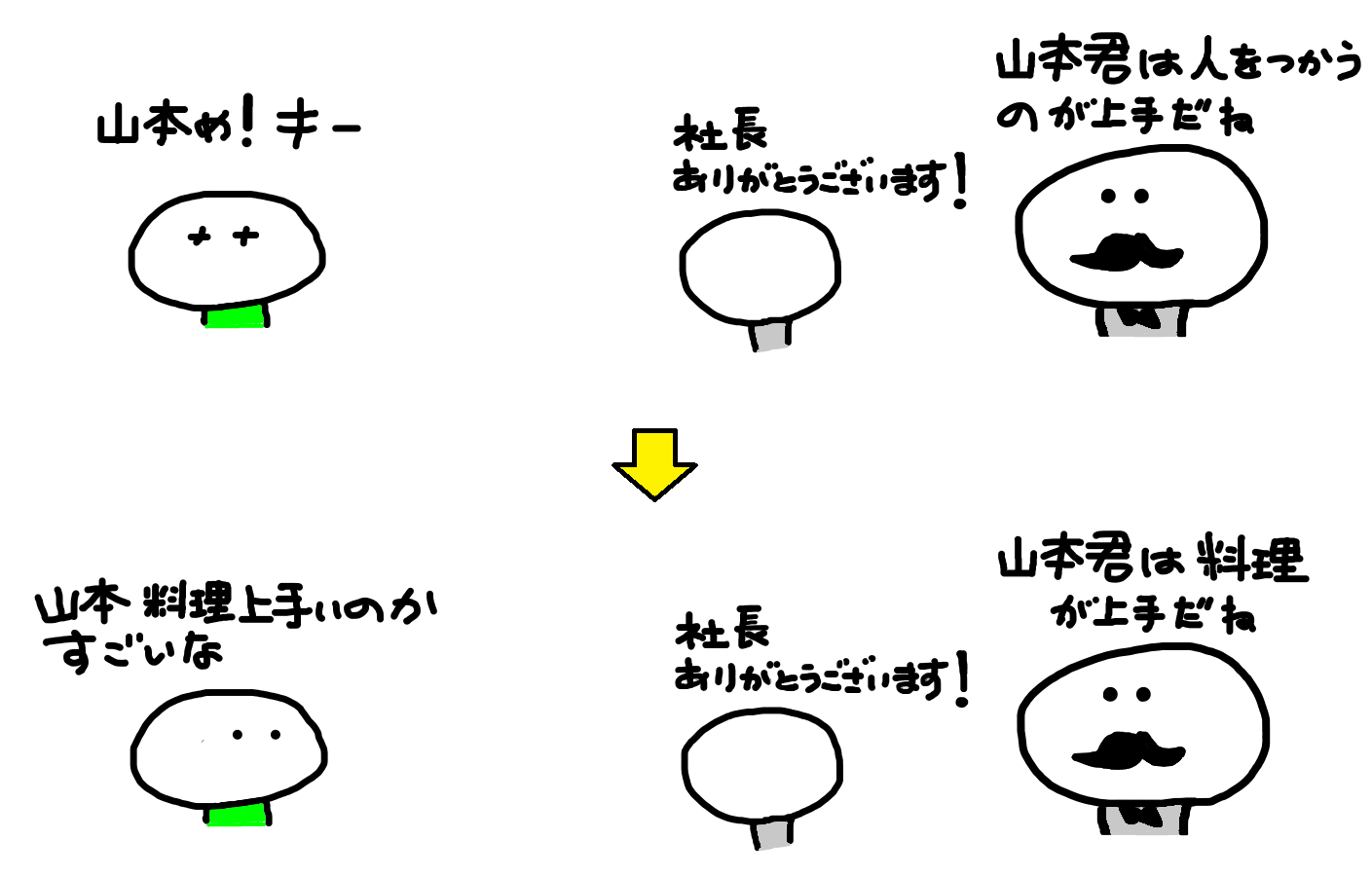

例えば、同じ大学を第一志望にしている同級生の模試の結果が自分よりも良かった場合、「友だちはあんなに良い点を取ったのに、自分は。。」と自己評価は下がりやすいです。しかし、その同級生が自分とは関係のない部活などで活躍して高い評価を受けた場合、「このような友人をもって誇らしい」と自己評価は上がりやすいのです。

また、前回例に挙げた水泳選手を取り上げましょう。自分を水泳選手だと思ってください。自分のアイデンティティと水泳が重なるほど、つまり、水泳が自分にとって重要であるほど、競技仲間が自分よりも優れた成績を上げると「比較プロセス」によって自分と比べてしまい、自分は劣っていると考えて自己評価を下げてしまう可能性が高くなります。

しかし、その水泳仲間が別の分野で優れていても、例えば、料理の腕前や音楽の才能が自分より優れていても、全然気になりません。料理や音楽は自分にとって重要な分野ではないからです。

むしろ、自分と関連性のない料理や音楽の分野で競技仲間が高い能力を示すと、「そんなこともできるんだ?すげー!」と相手をすなおに評価できたり、そんな友達を持って誇らしいと、自分の自己評価を高めたりもできるのです。

自己価値に関する最近の研究では、人の自尊心はすべてのものごとに均等にかかるのではなく、人によって自己価値を重んじる領域が異なることが示されています。(4)

人の自尊心は、学校の成績や仕事などのいくつかの特定の領域に偏っており、その自己価値を重んじる領域においては、認められたいと努力するのですが、その他の分野に関してはさほど気に留めないのです。(5)

~ ~ ~ ~ ~

自己評価維持のさらなる例

さらに別の例を紹介しましょう。

ある兄弟が同じサッカーチームに所属しているとします。大事な試合で弟が勝利のゴールを決めました。すると、兄の自己評価が下がります。

心理的な近さ(兄弟)と弟の実績(勝利を決めるゴール)の比較プロセスによるものです。これは、兄の人生においてサッカーが重要であればあるほど顕著に表れます。(1)

その後、兄が一生懸命練習し続けても、試合ごとに弟が活躍を重ねていって、弟に追いつけず、2人の実力差がどんどん開いていったらどうなるでしょうか?

そうすると、兄は、サッカーに対する興味を失ったり、違う分野にやりがいを見つけて、サッカーとの関連性を弱めるか、弟との心理的な距離を取るようになっていきます。

そのようにして自分との関連性や心理的な距離を弱めることで、兄は、自分を弟と比較しなくてもよくなり、自尊心が傷つけられることがなくなるだけでなく、弟の活躍を純粋に喜べるようになったり、弟の成功体験を共有することができるようになり、自己評価も上がります。

他人との親密度や関連性が低下すれば、比較しにくくなるのです。(3)

私の個人の趣味であるランニングを例に取りましょう。ランニングチームでやたらと仲間をライバル視してマラソン大会での成績を比較する人がいます。

しかし、大規模な大会になれば、参加者は全体で3~5万人にもなります。世の中には何万人もの競争相手がいるのに、チームの同じ位のレベルのたかだか5人か10人のメンバーと比較してどうするの?と思ってしまいますが、同じチームのメンバーは心理的な距離が近いため、その人たちの成績が気になるのです。

一方で、同じ大会のその他大勢の赤の他人である参加者とは関連性はあるものの親密性がないので、その人たちの結果はまったく気になりません。

パフォーマンスを上げた相手が自分とはほとんど関係のない人(つまり心理的に遠い人)である場合、比較の対象にすることも、その人の成果を反映することも少なくなるのです。

このような心理的プロセスは、仕事の世界でも意味を持ちます。

例えば、組織の外から誰か新しく採用する場合、採用担当者と候補者の業務上の関連性が高いほど、優秀な人を雇わず、自分より劣った人間を雇おうとする動機が高まります。逆に、自分の業務と関係ない人材の採用の場合は優秀な人材を受け入れたいと思います。

会社から「後任を雇いなさい」と指示された場合、会社としては、できるだけ経験や知識のある優秀な人材を雇ってもらいたいはずですが、個人としては、後任として自分の立場を脅かす恐れが少ない候補者を採用する可能性が高いです。そのため、会社は、採用担当者が優秀な人を雇う動機付けを高めたり、関連性が少ない人に採用を任せる必要があるのです。

~ ~ ~ ~ ~

自己評価維持と社会的アイデンティティ理論の接点

また別の個人的な例を紹介すると、私は、大谷翔平や井上尚弥などの日本人が世界の舞台で活躍する姿を目にするのが大好きです。

大谷のホームランシーンや井上のノックダウンの場面をユーチューブで何度も何度も繰り返し見るので、妻から呆れられるほどですが(笑)、これは、私が同じ日本人として彼らに勝手に親近感を覚えて、活躍を分かち合うような気分になり、私自身の自己評価や自尊心を勝手に高めているのです。

つまり直接面識がなくても、心理的に緊密な関係にある人が、自分と無関係な分野で成功すれば、反映プロセスによって、その人との成功を共有し、自己価値を高める利益を得ることができるのです。

ただし、これには、自己評価維持だけでなく、社会的アイデンティティ理論(Social identity theory)も関連しています。

社会的アイデンティティ理論によると、私たちは、自分の仲間、自分が所属するグループの人たちが良い成績を収めると、グループ間の社会的比較を行う傾向があり、自分のグループが他のグループよりも良い成績を収めていると見ることで、自分自身をより良く感じるようになり、自己評価を高めるのです。

私自身の事例では、大谷翔平や井上尚弥などの日本人が世界を相手に活躍しているので、日本人というグループのメンバーとしての社会的アイデンティティから、自分自身を良く感じているのです。

これは、あるグループの一員として、グループの外に対して社会的アイデンティティを持っている結果生じるものです。

一方で、先ほど紹介した組織での採用事例や、ランニングチーム内の競争、サッカーチームの兄弟の事例は、グループ内の比較であり、グループの中のメンバー同士の競い合いです。同じグループの中の他のメンバーが自分を凌駕するとき、自己評価維持の比較プロセスが、グループ内のメンバーに対して発動してしまうのです。

グループのメンバーが成果を挙げることはグループ全体を引き上げる効果があるため、グループ全体としては本来望ましいはずです。しかし、仲間が自分を上回ることは、一個人から見れば自己評価を脅かしてしまうという相反する作用を生むのです。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

今回は、前回紹介した社会的比較理論の1つのモデルと取り扱われることが多い自己評価維持モデルを紹介しました。

ただし、自己評価維持は可能性の高さを表しているモデルで、すべての人やあらゆる状況に、比較プロセスや反映プロセスの理論が同じように当てはまるわけではありません。

例えば、心理的な距離が近い親しい人が、自分の得意分野で成功して、比較プロセスに陥って自己評価を下げるのではなく、ポジティブな上方比較をして、自分も頑張ろうと、切磋琢磨する人もいます。

比較プロセスのネガティブな影響を避けるためには、他人との比較ではない、自分自身の目的を明確に持つことが大切です。

さきほどのサッカーの兄弟の事例でも、兄と弟それぞれの立場ではなく、兄弟という2人が共に成長して一緒に活躍することが目的であれば、多少の能力の差が生じても、同じ分野で、お互いが高め合う関係が築けるでしょう。

夫婦も同じですね。それぞれの主張を押し付けあったり、相手より優位に立とうとするのではなく、夫婦2人として成功することや幸せになることが主眼にあれば、比較プロセスに陥ることも、いがみ合うことも少なくなるのではないでしょうか。

組織で言えば、日本の組織は、島国という地理的・歴史的要因もあり、外を向くより、内を向く傾向が強いです。

そのため、海外の優れた会社をベンチマークにすることは少なく、日本国内の同業他社と小さく競い合ったり、さらには1つの会社の中でも、従業員同士が競い合ったり、けん制しあったりして、会社の成長や競争力を妨げる無駄なエネルギーの使い方が顕著です。

そのため、日本の企業の生産性は他国に引き離されつつあります。

個人も組織も、他人との比較ではなく、自身の目的を明確に持つこと、必要以上に内を見ることなく、外を向くことが大切です。

そうすることで自然と他人と力を合わせ協力することができるようにもなるのです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Abraham Tesser, “Toward a self-evaluation maintenance model of social behavior“, In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 21. Social psychological studies of the self: Perspectives and programs (pp. 181–227). Academic Press., 1988.

(2) Steven R. H. Beach, Abraham Tesser, “Self-Esteem and the Extended Self-Evaluation Maintenance Model: The Self in Social Context“, In M. H. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 145–170). Plenum Press., 1995.

(3) “Self-evaluation maintenance theory“, wikipedia, retrieved 3023/8/26.

(4) Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, A., “Contingencies of Self-Worth in College Students: Theory and Measurement“, Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 894–908.

(5) Jennifer Crocker, Lora E. Park, “The Costly Pursuit of Self-Esteem“, Psychological Bulletin, 130(3), 392–414. 2004.