メタ認知とは、自分の思考プロセスを認識し、その背後にあるパターンを理解し、それをコントロールすることで、より良い思考につなげることです。同様の言葉に「心の理論」や「俯瞰」などがありますが、メタ認知とは若干異なります。これらの違いを説明し、メタ認知の理解を深めます。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

今回は、メタ認知(metacognition)について説明します。

なにか難しそうな言葉ですが、実はそれほど難しいものではありません。メタ認知は、実際に私たちの多くが1日に何回も繰り返し行っていることです。一方で、それを正しく効果的に行っているかという点で言えば、簡単なようでとても難しいことでもあります。

メタ認知とは、自分の思考プロセスを認識し、その背後にあるパターンを理解し、それをコントロールすることで、より良い思考につなげることです。

もっと簡単に言えば、自分の考え方を知り、意識的にそれを改善して、よりよい結果を得るための思考スキルです。

情報があふれ、様々なツールやアプリが私たちの意識や思考を奪い、感情を操作しようとする世の中において、メタ認知は、自分自身をそのような悪影響から防御し、より良い考え方や人生につなげるために重要なものです。

~ ~ ~ ~ ~

メタ認知(metacognition)

「メタ」とは「超えて」とか「上の」という意味の語源を持つ接頭辞であり、「より包括的な」とか「超越的な」という意味の形容詞です。よって、メタ認知は「認知の上位」とか「認知を超えた」とか「認知より包括的」という意味を持ちます。

メタ認知は単に「考えること、思考すること」ではありません。それよりも一段高い思考プロセスであり、思考を認識すること、思考を監視すること、思考を評価すること、思考を統制することを含みます。理解を助けるために「認知を認知すること(cognition about cognition)」とか「思考を思考すること(thinking about thinking)」などと言われたりもします。

元々、アメリカの発達心理学者であるジョン・H・フラベル(John H. Flavell, 1928 -)によって1976年に名づけられ、認知心理学の分野で研究されてきた概念ですが、その後、教育や脳科学の分野にも研究が拡大しています。また、メタ認知は認知システムの理解や利用に関わるものでもあるため、人工知能(AI)やモデリングの分野でも利用されています。

例えば、教育の分野では、メタ認知は、学習の進捗を監視したり、向上させる能力に関係しています。例えば、学生が「今自分は何をしているのか?」、「それは自分をどこに導くのか?」、「代わりに何かできることはないか?」などの質問を自問することで、非生産的な学習方法に陥るのを避け、より効果的に学習する方法を知ることができます。

~ ~ ~ ~ ~

メタ認知の2つのプロセス:認識と統制

さきほど、メタ認知は「認知を認知すること」とか「思考を思考すること」などと言われると書きました。しかし、この表現は厳密には十分ではありません。メタ認知には大きく2つの要素がありますが、この表現はその片方しか説明していないからです。

メタ認知には「自己認識」と「自己統制」の2つのプロセスが含まれます。そして、その両方の要素が、知識と学習において重要な役割を果たします。この2つの要素を説明しましょう。

~ ~ ~ ~

自己認識:Metacognitive Knowledge (Awareness)

メタ認知的な認識(自己認識)とは、自分自身の思考やプロセス、思考パターン(思考の組み立て方)、その背景(能力や経験や習慣)について知ることです。「思考について考えること」は、この「認識」に含まれます。

具体的には、次のような事例です。

- 自分が今何をしているのかを意識すること

- 自分が知っていることと知らないことを理解すること

- あるものごとに対する自分の態度を知ること

- 今おこなっている方法が最適か疑問を持ち、もっと効率的な方法があるかもしれないと考えること

- 自分の思考の特徴や「くせ」、つまり、認知バイアス、スキーマ、思考の限界、エゴの影響、無意識や過去の経験の影響、動機、期待、社会的影響、情報処理と問題解決の方法、意思決定における自分の長所と短所を知ること

学習に関して言えば、次のような考えがメタ認知的な認識です。

- 自分はノートを取りながら授業を受けた方がよく覚えられる(最適な学習戦略を知る)

- 読むだけでなく、図示したり、要点をまとめることで、より理解できる(最適な学習戦略を知る)

- すぐその日のうちに復習し、その2~3日後に再度復習すると忘れにくい(学習を定着させる戦略を知る)

- 勉強中は集中できる静かな場所が必要だ(集中力を高める環境を知る)

- スマホを机の上に置いていると、気が散ってしまう(集中力が続かない原因を知る)

- 数学の文章問題は方程式問題よりも難しい(自分の長所と短所を知る)

- 文章が理解できない場合は、ゆっくり読み直す(効果的な戦略を知る)

- テストを急いで終わらせるくせがあるので、答えをもう一度確認する(自分の癖を認識し、それを直す方法を知る)

自分が持つ知識レベル、考え方、感情、信念、さらには自分が特に意識することなく何気なく取っている対処方法に対しても、まず第一に、自分自身が知らなければ、それをコントロールすることはできません。

したがって、メタ認知の「認識」は、生活や人生の質を上げるために、向上させる必要がある基本的なライフスキルでもあります。

~ ~ ~ ~

自己統制:Metacognitive Regulation (Control)

次に2つ目のプロセスであるメタ認知的な制御(自己統制)を紹介しましょう。

制御、統制のプロセスは、前のステップで認識した戦略などを実際に適用することです。具体的には、目標を設定し、その目標を達成するために計画し、実行プロセスを監視し、評価、修正する能力が含まれます。具体的には、次のような事例です。

- 今の考え方ではうまく行かず行き詰まっていることに気づき、別のやり方を考えて修正した

- 過去に取った選択を振り返り、それに基づいて将来の判断を改善した

先ほど挙げた学習事例に関して言えば、次のような考えが、メタ認知的な制御・統制にあたります。

- 今日の授業からノートを取り始めよう(最適な学習戦略を実施する)

- 読むだけでなく、図示して理解を深めよう(最適な学習戦略を実施する)

- 今晩すぐに復習し、週末にもう一度確認しよう(学習を定着させる戦略を実施する)

- 今日から家に帰る前に、学校の図書館で勉強しよう(環境の変化を実施する)

- 勉強中は、スマホの電源を切ろう(集中力を持続させる方法を実施する)

- 数学の文章問題が苦手だから、より時間を割いて勉強しよう(自分の短所の克服方法を実施する)

- この段落がよく理解できなかったから、ゆっくり読み直した(効果的な戦略を実施する)

- 解答をもう一度確認したら、ケアレスミスに気づいた(自分の癖を認識し、それを直す方法を実施する)

「自己認識」と「自己統制」の関係

メタ認知の2つの要素・プロセスである「自己認識」と「自己統制」は、ごく簡単に言えば、それぞれ「知ること」と「実施すること」です。そしてそれぞれ、自分の思考をモニタリングすることであり、自分の思考をコントロールすることです。

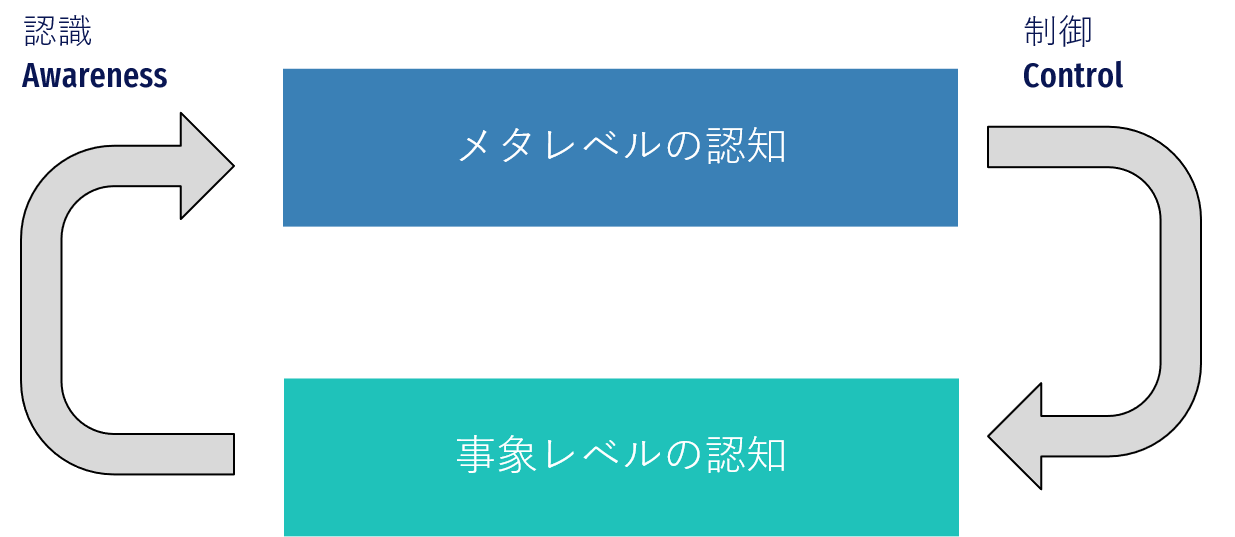

メタ認知は、自己認識と自己統制の両方を含みます。その関係を図示すると下図のようになります。

自己認識によって得られた情報が事象レベルからメタレベルへと上位に流れて処理され、それがメタレベルから事象レベルへ戻り、実施されコントロールされます。自己認識と自己統制は明確に区分することができるわけではありませんが、メタ認知によって、この反映と統制のプロセスが繰り返される「自己指向フィードバックループ」が形成されます。

図:メタ認知のプロセス apadted from Fig.1: Model of metacognitive processes(1)

~ ~ ~ ~ ~

メタ認知とその他の理論との違い

メタ認知は、とても広い概念を含んでいる言葉であるため、その他の理論や概念と似通っていたり、重なり合ったりしています。それらの他の理論との類似点や相違点を見ることで、メタ認知のより深い理解につなげましょう。

~ ~ ~ ~

メタ認知と心の理論(theory of mind: ToM)の違い

メタ認知と心の理論(theory of mind)は関連していますが、異なる理論です。

どちらも、思考、信念、考え方を認識することに関連しています。

どちらも、学習、意思決定、社会的な関係構築にとって重要です。

しかし、決定的に違うのは、メタ認知が基本的に自分の考え方の理解であるのに対して、心の理論は他人の考えの理解であることです。

メタ認知:自分の考えの認知

心の理論:他人の考えの認知

心の理論とは、他人が自分とは違う考え、信念、欲求、意図を持っていることを理解する認知能力を指します。他人の立場に立って考え、他人の願望、意図を理解する能力です。

心の理論は発達心理学の基本概念で、一般的に子供の認知能力の発達過程に関連して研究されています。自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)の文脈でもよく議論されますが、それはASDの患者は心の理論(ToM)に問題を抱えていて、他人の考えが理解できていない可能性があるためです。

心の理論は、自分と他人の物事の捉え方が異なる可能性があるという前提に立ちます。私たちは、他人の行動を分析、判断、推測する際に心の理論を活用します。社会的にうまく交流するためにとても重要なスキルです。

メタ認知は学習と自己認識を向上させ、心の理論は社会的理解と人間関係を強化します。自分の考えをより正確に理解することは、他人の考えを予測し、解釈するのに役立ちます。自分をより深く知る人は、他人もより深く知ることができます。その意味で、メタ認知は心の理論と関係していると言えます。

~ ~ ~ ~

メタ認知とシステム2の違い

著名な行動経済学者でありノーベル経済学賞受賞者であるダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman, 1934 -2024)が紹介した、あまりにも有名な「システム1」と「システム2」の2つの思考システム(二重過程理論:Dual process theory)があります。

システム1は、私たちの瞬間的な決断のプロセスで、自動的、直感的、無意識に、本能や感情によって生まれます。

システム2は、より時間をかけて考えるゆっくりとした思考のプロセスで、意識的、論理的なプロセスです。システム2は、より多くの努力やエネルギー、意識の集中を要する分析的な思考です。

メタ認知とシステム2の概念は似通っているように感じます。実際に、これらは同じことを指しているのでしょうか?

どちらも、思考についての意図的で意識的な熟考を伴います。

どちらも、問題を分析し、合理的な決定を下すのに役立ちます。

実際、メタ認知は、思考を制御、統制するときにシステム2の思考を使用することがよくあります(例えば、状況をより慎重に様々な視点から分析するなど)。

ただし、メタ認知は、システム1かシステム2かに関係なく、すべての思考を監視し制御することであるため、メタ認知は、システム1の思考を認知することも含みます(例えば、直感的な考えが間違っていることに気付いたなど)。

この点で、メタ認知とシステム2は同じではありません。

~ ~ ~ ~

メタ認知とダブルループ・ラーニング(double-loop learning)の違い

ダブルループ・ラーニング、ダブルループ学習(double-loop learning)とは、組織開発、学習する組織等の研究の草分け的存在であるクリス・アージリス(Chris Argyris, 1923 – 2013)によって紹介された理論で、既存の考え方や枠組みを疑問視することなく、同じやり方を繰り返し続ける(シングルループ学習)のではなく、時にその前提や仮定に疑問を持ち、根底にある条件を明らかにし、必要に応じてそれを変えることです(ダブルループ学習)。

メタ認知とダブルループ・ラーニングは、どちらとも自分の考えへの疑問、自己批判、自己内省を伴います。

どちらも思考プロセスと意思決定の改善に役立ちます。

実際、メタ認知は、誤った前提を認識し、柔軟に変化、適応することを可能にする、ダブルループ学習を支える思考プロセスです。

しかし、メタ認知は一般的な認知機能を指し示すより広範な言葉で、あらゆる認知における自己認識と自己統制をカバーする概念です。一方で、ダブルループ学習は、プロセスやシステムの改善や修正に重点を置いた、より狭義な手法です。

~ ~ ~ ~

メタ認知と注意を向ける能力(アテンション)の違い

では、メタ認知と私たちが意識的に注意を向ける能力(アテンション:attention)とは関係があるのでしょうか?

メタ認知は私たちの注意する力(アテンション)に依存します。

自分の認知プロセスに注意を向けることなく、メタ認知を行うことはできません。

また、注意力、意識を向ける力は、メタ認知の正確性や深度に影響します。

効果のあるメタ認知の実現のためには、関連する情報への継続的な注意が必要です。注意散漫や意識の拡散は、自己認識の低下につながります。逆に、メタ認知スキルが強い人は、最適な学習や問題解決のために意識を集中することができます。注意力は効果的なメタ認知の前提条件であり、メタ認知は注意力を利用して、学習、問題解決、意思決定を改善するのに役立つものです。

ただし、注意とメタ認知自体はまったく違うものです。

注意とは、「何に意識を向けるか」です。

私たちが取り得る「意識の選択肢」は今この瞬間もあなたの周囲に膨大に存在しています。しかし、私たちの情報処理能力には限界があり、それらすべてを認識できる訳ではありません。例えば、視覚情報について言えば、私たちは視覚に入ってくる情報の1%以下(1秒間に1メガバイト程度)のデータにしか注意を向けることができません。能力に限界があるからです。

その限られた能力において、何に注意を向けるのか(無意識の注意も含めて)、どの情報にフォーカスし、どの情報を無視するのか、その取捨選択の能力が注意を向ける(アテンション)能力です。つまり、意識を向ける力はメタ認知の前提となる能力です。

~ ~ ~ ~

メタ認知と俯瞰(bird’s-eye view)の違い

日本語で「俯瞰する」という言葉があります。直接的には「鳥の目で高い場所から下方を見渡す」という意味であり、「より高次の視点から物事を眺めること」「大局的に見ること」「客観的に見ること」「物事の本質をとらえること」などを意味する言葉です。

ではメタ認知は、俯瞰することと同義でしょうか?

どちらも、どちらも物事をより高い視点から見るという点では共通しています。また、俯瞰することで、より正確な自己認識や意思決定に役立ちます。しかし、これらはまったく同じではありません。メタ認知は自分の思考を認識し、統制することです。これに対して、俯瞰することは、客観的に物事をみること、物事の本質を見極めることです。つまり、俯瞰することはメタ認知の1つの手段であり、俯瞰することは自己認識を助けますが、それだけではメタ認知には不十分です。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

以上、今回はメタ認知について紹介しました。また、他の理論や概念と比較することで、その理解を深めました。

メタ認知は、自分を知り、自分をコントロールし、より良い人生につなげるために重要なものです。

では私たちはどうすれば、メタ認知力を向上させることができるのでしょうか?

そのヒントはすでにこの記事の中に散りばめられています。重要なのは、それについて他人から解答をすべて教えてもらおうとするのではなく、自分で考えてみることです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Fleur, D.S., Bredeweg, B. & van den Bos, W., “Metacognition: ideas and insights from neuro- and educational sciences“. npj Sci. Learn. 6, 13, 2021.